本章では、労働者サイドの格差是正の視点から離れて、企業サイドの賃金管理の問題点として同一労働同一賃金を考える為に、

宮坂純一「報酬管理の日本的展開」|1989を読み返し、流行の同一労働同一賃金論の陥穽を確認した。

結論的には、現状の環境を改革しないままでは、同一労働同一賃金の公平性は従業員のモチベーションを喚起し得ない。

政権トップが声高に提唱する同一労働同一賃金であるが、仮に政府が本気で取り組んだとして、

従業員は本当に実現を望んでいるだろうか。つまり日本的な同一労働同一賃金は、従業員のモチベーションを喚起するだろうか、

という大きな問題がある。

政府が目論んでいるのは、日本の労働市場と賃金構造を変革すると言う大それた話ではなく、

単に同一企業内の異なる雇用形態間の賃金格差是正であって、同一労働同一賃金は便宜的な手法であり、

欧米的な同一労働同一賃金の成立を望んでいない。だから下記の日本的な一体化モデルが成立する構造を変革しないので、

少なくとも正社員のモチベーションを喚起できないと考える。

1) 新卒一括採用の慣行

2) 初任給が単身者の賃金水準であること

3) 定期昇給制度を必要とすること

4) 終身雇用の慣行

一方、上記の雇用制度ないし慣行と無縁のパートなどの非正規雇用の従業員は、同一労働同一賃金を忌避する理由はないが、

さりとて歓迎するとは思えない。彼(彼女)らも、賃金は職務への対価であるという意識は希薄であり、

本来は年齢や勤続を重ねて昇給する待遇を望んでいると思われるからである。

前節で掲げた、日本の正社員の労働市場と賃金構造を前提とすれば、

賃金管理で従業員のモチベーションを喚起する経営行動は、査定による定期昇給と賃金等級の昇格にある。

従業員の関心は賃金の「上がり方」であって、働きぶりに対応した昇給の公平感であり、同一労働同一賃金の公平感ではない。

……同一労働同一賃金が直ちに昇給を齎すとか、将来的に昇給機会を拡大することは、一般的に有り得ないから。J社の事例に即して、賃金管理で従業員のモチベーションを喚起する経営行動の手法を提案しよう。

ここで問題にしているのは、従業員のモチベーションを喚起する基本給の基準線と偏差を出力することであるから、X軸の説明変数は職務上のステータスと努力と成果等に絞って選択する(右パネルの通り)。

X軸には客観的事実と主観的評価、属人的要素と仕事的要素が混在しているが、整理すると下表のようになる。

| 属人的要素 | 仕事的要素 | ||||

| 客観的事実 | 年 齢 | 勤 続 | 滞留年数 | 経 験 | |

| 主観的評価 | 学歴評価 | 人事評価 | 資格等級 | 職務達成率 | 職務評価 |

この分類では、J社を念頭に置いているので、年功的昇格の職能資格等級は属人的要素に分類される。

また職務評価は、一企業内の聞き取り調査に付き、主観的評価に分類は免れない。

賃金分析に関してはJ社に限らず、多数からなる説明変数のカテゴリーは4種類に区分できる。

普通に考えれば、最も望ましいカテゴリーは仕事的要素×客観的事実である。

また最も望ましくないカテゴリーは属人的要素×主観的評価である。

| 切 片 | 66271.2864 |

| 経 験 X1 | 572.8296 |

| 職務達成率 X2 | 150.0882 |

| 職務評価 X3 | 1105.9694 |

| 人事評価 X4 | -7922.6063 |

しかし分析の目的は、従業員のモチベーションを喚起する基本給の基準線と偏差を出力することであるから、

どのカテゴリーが正しいとか重要だとかの議論は、統計学的には大して意味がない。

……ここで重要なのは価値判断ではなく、どの説明変数の影響が大きいかを判断できることである。

右表の分析結果から、人事評価の数値が突出して大きいが、それは見かけ上の話であり、

実際は下記の順に影響が大きい。

1) 職務評価 X3 2) 人事評価 X4 3) 経験 X1 4) 職務達成率 X2

何故なら■:研究員の職務評価点数は150点から200点の間で等間隔の分布に対し、

人事評価は中心化傾向が強い分布でA:2点、B:3点、C:4点だから、【表5-2-2】で

人事評価X4の係数が大きくても、影響は職務評価X3より小さい。

……人事評価X4はカテゴリー変数であるが、他の変数と比較するために数値変数として計算している。

以上で【選択パネル 5-2-1】の意味が御分かり頂けたと思うので、続けてプロット画面の説明に移行する。

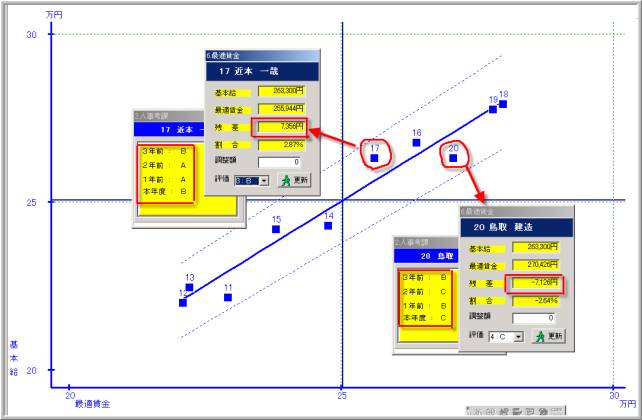

【プロット画面 5-2】

【プロット画面 5-2】

分析結果は、基準線に収束する度合いが高く、且つ基準線から5%ラインに収まる程度に分散している。

賃金管理上は、収束の度合いが強すぎて一直線に並ぶのは好ましくないし、逆に分散の度合いが強すぎるのも好ましくない。

さて社員にとって重要なのは、自分のプロットマークの基準線からの偏差であり、過去の努力や成果が偏差に反映している度合いである。

同じグループの社員と比較して、偏差に反映している度合いが有意であると認知されれば、努力すれば報われるという期待感が彼のモチベーションを喚起する。

本例ではNo17近本一哉42歳とNo20鳥取建造47歳の比較では、職務達成率と人事評価の累積した差違が大きいので、基準線の上下に別れている……基本給自体は同額であることに注目!

本来なら経験年数、職務評価点数共に高いNo20鳥取の

方が高賃金であるので、「最適賃金」ではNo20鳥取が上回っている。

| No | 氏 名 | 経 験 | 職務達成率 | 職務評価点数 | 人事評価 | 基 本 給 | 最 適 賃 金 | 偏 差 |

| 17 | 近本 一哉 | 7年 | 69% | 180点 | BAAB | 263,300円 | 255,944円 | +7,356円 |

| 20 | 鳥取 建造 | 13年 | 48% | 200点 | BCBC | 263,300円 | 270,426円 | −7,126円 |

本論では、個別企業での社内的な同一労働同一賃金を論じている。

J社の基本給が職務評価点数の多寡で一義的に決定する、同一職務価値同一賃金であると仮定しよう。

あるいは今少し現実的に、職務評価点数で職務賃金等級が決定し、職務達成率を基準とした人事評価で昇給する、

レンジ型の職務給と仮定しても良い。

何れにしても、前節の事例の二人は、40代の研究員の基本給としては、世間水準より20%ないし30%も少ない。

この低位の賃金水準で、下図のように同一職務価値同一賃金の基準線を設定して、

偏差を無くして公平化することが、従業員のモチベーションを喚起するだろうか?

【プロット画面 5-3】

【プロット画面 5-3】

答えは否である。その理由は二つある。

一つは、職務評価点数と基本給の対応が一企業J社内で公正であっても、

社外では職務評価点数が(一般的に)比較不能であるから、社員に信頼されない。

何故なら、そこには社会的通用性が欠けている……例えば、イギリス地方自治体の職務評価制度(森 ます美|2008)のような。

二つには、賃金水準が低いので、昇給の余地が少ない方式は受け入れ難いこと。

例えばNo17近本一哉は、この基準線に合わせる「公正さ」の為に7,585円減額される。

そこまで極端でなくとも、今年度の昇給は見送りとなる……好成績な69%の職務達成率であっても。

重ねて言うが、J社の研究員の基本給に同一職務価値同一賃金の基準線を設定して、偏差を無くして公平化することが従業員のモチベーションを喚起するには、二つの条件を満たす必要がある。

1) 職務価値の点数評価基準に社会的通用性が存 すること

2) 賃金水準が単身者でなく世帯賃金の高さに達していること